Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 24, nº 2, e214, noviembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2314-257X

Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 24, nº 2, e214, noviembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2314-257XUniversidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Centro de Historia Argentina y Americana

Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 24, nº 2, e214, noviembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2314-257X

Anuario del Instituto de Historia Argentina, vol. 24, nº 2, e214, noviembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2314-257XDosier

¿Un Barrio Chino a orillas del Riachuelo? Territorio portuario y migración asiática en Buenos Aires, inicios del siglo XX

Resumen: Este artículo indaga la presencia e imaginarios vinculados a la migración china en el barrio portuario de La Boca de la Ciudad de Buenos Aires a inicios del siglo XX. En el cruce de la historia social y cultural, y los estudios migratorios, con una perspectiva conectada, el trabajo estudia nuevas articulaciones y sujetos de una comunidad portuaria heterogénea, que construyeron estereotipos y estigmatizaciones en torno a ciertos grupos de aquel mundo del trabajo. A partir de un corpus documental compuesto por censos, prensa barrial y comercial, revistas ilustradas y literatura, este trabajo muestra otros hilos y experiencias en la llamada Babel portuaria, centro de una narrativa identitaria porteña y nacional. Se despliega aquí la historia y la presencia laboral y barrial de los migrantes chinos en el puerto de Buenos Aires, asociados a trabajos específicos como lavaderos y fumaderos de opio, junto con el imaginario en torno al Barrio Chino, pleno en temores y significados atribuidos tempranamente a estos migrantes, en diálogo con imaginarios de gran pregnancia global, que conectaron a la Buenos Aires finisecular con la experiencia de otras ciudades portuarias latinoamericanas en las primeras décadas del siglo XX.

Palabras clave: Migración china, Puerto de Buenos Aires, Imaginarios urbanos, Barrio Chino.

A Chinatown on the banks of the Riachuelo? Port Territory and Asian Migration in Buenos Aires, early 20th Century

Abstract: This article explores the presence and imaginaries linked to Chinese migration in the port neighbourhood of La Boca in the city of Buenos Aires at the beginning of the twentieth century. At the crossroads of social and cultural history and migration studies, with a connected perspective, the paper studies new articulations and subjects of a heterogeneous port community, which built stereotypes and stigmatisations around certain groups in that world of work. Based on a documentary corpus made up of censuses, neighbourhood and commercial press, illustrated magazines and literature, this work shows other threads and experiences in the so-called port Babel, the centre of a narrative of Buenos Aires and national identity. The history and the labour and neighbourhood presence of Chinese migrants in the port of Buenos Aires, associated with specific jobs such as laundries and opium dens, unfolds here, together with the imaginary around Chinatown, full of fears and meanings attributed early on to these migrants, in dialogue with imaginaries of great global relevance, which connected fin-de-siecle Buenos Aires with the experience of other Latin American port cities in the first decades of the twentieth century.

Keywords: Chinese migration, Port of Buenos Aires, Urban imaginaries, Chinatown.

En la Buenos Aires del siglo XIX, el puerto constituyó un eje de la vida urbana y nacional, centro vital en la economía y la política argentina, base material de proyectos políticos y conflictos constitutivos del Estado y la Nación.1 Ya desde comienzos del siglo, y con más claridad hacia fines del mismo, el mundo del trabajo vinculado a la actividad portuaria se volvió denso y conflictivo, territorio de trabajo y de vida para un conjunto amplio de trabajadores y trabajadoras migrantes en su mayoría. Dicho nodo económico, político y social condensó las expectativas y temores de la sociedad y del país de un modo peculiar e intenso. La prensa local dedicó cantidad de páginas a informar cotidianamente las entradas y salidas de barcos, las innovaciones tecnológicas, las renovaciones del puerto y sus debates, así como las múltiples protestas de sus trabajadores. Aquel mundo del trabajo configuró en torno al barrio portuario de La Boca una experiencia social, local y comunitaria a partir de la cual es posible indagar procesos globales en torno a la migración china y la configuración de imaginarios vinculados al Barrio Chino. A partir de relatos periodísticos y literarios sobre la presencia de migrantes chinos en el Riachuelo, este artículo estudia aspectos de su presencia y experiencia laboral y barrial en La Boca, asociados a trabajos específicos como lavaderos y fumaderos de opio. La población china fue parte de una comunidad portuaria heterogénea y conflictiva, muchas veces invisibilizada frente al aluvión inmigratorio y a las narrativas centradas en el porteñismo y la argentinidad asociados al barrio en años posteriores. Al mismo tiempo, se indagan aquí las miradas y sentidos atribuidos a esta población migrante china, esas voces contemporáneas atribuyeron diversos significados y valoraciones a esta migración en las primeras décadas del siglo XX. Por momentos pintorescos y cosmopolitas, más tarde viciosos y traficantes de opio, los sentidos, temores y valoraciones que despertó la presencia de estos migrantes chinos en el barrio portuario fueron asociados al imaginario finisecular del Barrio Chino y los bajos fondos, que en la Buenos Aires de entonces solo podría situarse en las orillas del sur citadino, más precisamente en La Boca.

El corpus de documentos que sustenta esta investigación reúne tanto fuentes censales, municipales y policiales como literarias, revistas ilustradas, prensa barrial y comercial. En el cruce de la historia social y cultural, y los estudios migratorios, este trabajo problematiza la configuración histórica de la comunidad portuaria de Buenos Aires en sus dimensiones sociolaborales y culturales. Atiende especialmente a sus conexiones migratorias atlánticas y asiáticas, así como a la circulación de imaginarios asociados a un lugar y una población: el Barrio Chino. Este imaginario estuvo presente en las ciudades portuarias iberoamericanas, atravesadas por el ideal de modernidad y por una vertiginosa transformación, cuyos márgenes fueron nombrados como el bajofondo, figura simbólica compartida socialmente, territorio estigmatizado y a la vez objeto de fascinación e interés, cuyos límites sociales y morales se materializan en el barrio portuario (Kalifa, 2018). Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, entre lo local y lo global, esta historia complejiza la trama comunitaria del barrio portuario en Buenos Aires, mostrando otros sujetos y experiencias, así como las tensiones, ansiedades e imaginarios asociados a ellos, que configuraron aquel territorio al inicio del siglo XX.

Aquella Buenos Aires era una ciudad desbordada de gentes y necesidades. La intervención de un gobierno municipal consolidado pocas décadas antes constituia un espacio urbano desigual y diferenciado, entre el norte y el sur citadino, siendo en este último donde se evidenciava la falta de servicios como pavimentación o adoquinado, el tendido de cloacas, agua corriente y electricidad o el saneamiento de calles y baldíos (Gorelik, 2018). En el caso del barrio de La Boca, la Comisión de Higiene del distrito realizó reiteradas denuncias sobre estos temas, tanto en las páginas de los periódicos barriales como ante el poder municipal. En aquel mismo tiempo, la zona portuaria fue renovada y modernizada, no sin tensiones. Si hasta fines de la década de 1880 el puerto ultramarino funcionó en el Riachuelo, en el inicio del nuevo siglo se inauguró el Puerto Madero, el cual se mostró al poco tiempo insuficiente e inadecuado en su infraestructura, y propició una nueva ampliación. Así se construyó entre 1911 y 1928 el Puerto Nuevo, hacia el barrio de Retiro. En este proceso de vertiginosa transformación de la ciudad y el puerto durante las primeras décadas del siglo XX se configuraron elementos y sentidos de una memoria mítica barrial en La Boca, barrio considerado cuna del tango, el sainete y otras expresiones muy vinculadas a la inmigración italiana, y a la vez como un territorio asociado a la marginalidad y la peligrosidad. Una vasta literatura da cuenta de la historia del barrio vinculado al mundo del trabajo del puerto, a la vez que esencializa fragmentos de esta historia e identidad, como su carácter orillero e inmigratorio. En tal sentido, La Boca tuvo un lugar central en la definición de lo local/porteño, configurado a la par por procesos globales migratorios y culturales. Entre los muchos sujetos que desbordaron dicho esencialismo, se recortan en estas páginas la presencia de migrantes chinos que habitaron a orillas el Riachuelo, analizando a partir de indicios de su experiencia laboral, los imaginarios urbanos asociados a estos.

Hace ya tiempo, un trabajo clásico sobre urbanización e inmigración en Buenos Aires describía una escena cotidiana en las calles de la ciudad del 1900. Allí convivían “un puesto de zapatero catalán, una mercería francesa, en una obra, albañiles italianos, en la vereda, vendedores ambulantes sirios, al fondo una iglesia rusa” (Bourdé, 1977, p. 121). Claramente la migración, la vecindad y múltiples sociabilidades caracterizaron al barrio de La Boca, donde proliferaron familias, redes y asociaciones de diversos grupos étnico-nacionales, mayoritariamente italianos, pero también, españoles, sur-eslavos o austrohúngaros, cabo-verdeanos, junto a los llamados “asiáticos”, en referencia a los migrantes japoneses y chinos. Estos últimos fueron identificados en la prensa local como sujetos de aquel mundo del trabajo, con sus lavaderos y cafés. También fueron vistos como protagonistas de la marginalidad, criminalidad y peligrosidad asociadas al barrio portuario, con sus fumaderos de opio. Las noticas, registros y relatos en torno a la presencia y trabajo de estos migrantes chinos llegados a la orilla del Riachuelo, por cierto, un grupo minoritario dentro de la inmigración masiva, permiten ponderar indicios de su llegada, experiencia y sociabilidades en La Boca. En la primera parte de este artículo, a partir de una amplia bibliografía existente en torno a la migración china en América Latina, se delinea un cuadro latinoamericano de esta experiencia histórica para resalta la peculiaridad del caso porteño, al tiempo que mostrar sus conexiones con esas otras ciudades portuarias. Algunas historias y experiencias de chinos migrantes en el Riachuelo a partir de los registros periodísticos y literarios forman parte de un segundo apartado. Por último, se indagan los imaginarios configurados en torno a la migración china y el Barrio Chino, a partir de diversas voces contemporáneas, como las revistas ilustradas y la literatura. De esta forma, historizar la migración china en el barrio portuario ilumina nuevas articulaciones de una comunidad, cuya identidad anclada en cierto esencialismo que conjugó la italianidad y la argentinidad en distintos momentos. Otros sujetos, poco funcionales al imaginario porteño y nacional posterior, fueron el sustrato de la configuración del bajofondo urbano, orillero, nombrado como Barrio Chino. Esta formulación permite cruzar diversas historiografías, entre ellas una muy potente, la historia de las migraciones chinas en América Latina, con la cual la historiografía argentina mantiene cierta distancia. El diálogo aquí ensayado no relega las peculiaridades de cada experiencia histórica; por el contrario, la conexión permite dar cuenta de lo común y lo singular de la migración china en el Riachuelo, al tiempo que ilumina nuevos sujetos de la comunidad portuaria caleidoscópica localizada en las orillas del rio.

Migración y trabajo chino, del Atlántico a las orillas del Riachuelo

En la actualidad el barrio de La Boca está atravesado por procesos de reconversión urbana y déficit habitacional, y por un fuerte crecimiento turístico. Marcado histórica y socialmente por fronteras internas de segregación socio-espacial, es posible identificar hoy “lugares del barrio” y “lugares del turismo” (Mera, 2014). La actual narrativa y cartografía del “turismo seguro” excluye las manzanas conocidas como “Barrio Chino”, contiguo al famoso Caminito, cruzando la calle Garibaldi y la vía. Las casas deterioradas al borde del derrumbe y sus habitantes sin acceso al mercado de trabajo formal conviven con fábricas y empresas atraídas por el bajo costo inmobiliario de la zona (Fabaron, 2019). La fragmentación interna del barrio reconocida por los vecinos marca como limites sociales la avenida Almirante Brown y la calle Olavarría –antes conocida como la Florida de La Boca– y delimitan el centro comercial y social. Entre las calles Necochea y Wenceslao Villafañe se ubicaba el “barrio de los negros” o “de los correntinos”, mientras que pasando las vías del ferrocarril de la calle Garibaldi comenzaba el “Barrio Chino”, la vieja Boca.2 Estas fronteras sociales, morales y simbólicas delinean espacios territorializados en esta localidad, identificada como barrio italiano desde mediados del siglo XIX hasta fines de 1960. El actual orden socioespacial del barrio, diferencial y desigual, se construyó sobre fuertes sentidos sociales locales y urbanos que asignaron a los territorios y sus habitantes valoraciones y comportamientos. Portador de atributos igualmente negativos, se denomina “Barrio Chino” a un territorio considerado poco transitable para quienes no viven en el barrio, aunque los propios vecinos no pueden definir sus límites con nitidez. Estos suponen que su nombre proviene de las mujeres criollas dedicadas a la prostitución a inicios del siglo XX, las chinas, quienes vivían allí en casas contiguas a los fumaderos de opio propiedad de migrantes chinos (Mera, 2014).

El barrio portuario en el cambio de siglo XIX al XX reunía en su territorio, sin solución de continuidad, mercados, escuelas, bailetines, viviendas, prostíbulos, fondas, conventillos, plazas, teatros, asociaciones, y también lavaderos, cafés orientales y fumaderos de opio (Caruso, 2019a y 2019b). Una suerte de genealogía social e histórica de la idea del Barrio Chino situado en la Boca plantea ciertos interrogantes: ¿Cuál fue la presencia de migrantes chinos en el barrio orillero a inicios del siglo? ¿Cuándo y cómo migraron, con qué expectativas, desde qué puertos o regiones? ¿Cuál era su situación de origen, cuáles las condiciones del viaje? ¿Cuál fue el costo económico, social, familiar y afectivo de migrar? ¿Cómo fue la llegada y el asentarse en el barrio, buscar trabajo? ¿Qué lugar tuvo la barrera del idioma, la práctica de su religión y la medicina? ¿Qué organizaciones desarrollaron? ¿Qué procesos de racialización vivenciaron? ¿Qué controles estatales y policiales, permisos y exclusiones legales y sociales debieron sobrellevar? ¿Cómo fueron representados en el imaginario urbano, en la prensa y la literatura? Del conjunto de preguntas posibles, este artículo avanza en algunas repuestas vinculadas a la experiencia migrante china en el barrio portuario y a sus imaginarios asociados. Muchos de estos temas fueron estudiados largamente para otras latitudes y experiencias en las ciudades portuarias latinoamericanas.

La migración china es considerada la diáspora de mayor impacto global de nuestro tiempo. En América Latina, dicha migración se inició en el período colonial, creció desde mediados del siglo XIX con la llamada primera globalización y se tornó masiva para algunas regiones a fines del siglo XIX. La población migrante china procedía en su mayoría de la ciudad de Canton y el puerto cercano, Macao (Hung Hui, 1992). Hasta las décadas finales del siglo XIX, llegaron migrantes chinos a Estados Unidos, México, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Cuba, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nueva Granada, Jamaica, y aunque tardía y minoritariamente, también hacia Argentina (Montoya, 2021). Presentes en el Pacífico y el Atlántico, en las décadas meridionales del siglo XIX fueron mayoritarios los coolies, aquellos enganchados por oficinas y agencias extranjeras por agentes que viajaban al interior de China a reclutarlos. Las trayectorias de los migrantes chinos en el Riachuelo al inicio del siglo XX parecen alejadas social y temporalmente de esta forma de trabajo, aunque seguramente constituyó algún momento o etapa previa de sus recorridos vitales y continentales.

Sin embargo, la frontera entre lo voluntario y lo forzado de la migración china, tal vez en todas, ha sido problematizada históricamente en su hibridez, porosidad, temporalidad, y la compleja y singular combinación de diversos elementos, decisiones y negociaciones. También se ha indagado el proceso de expulsión, las condiciones y razones de la migración, y la llegada al nuevo país, dimensiones de la experiencia migratoria que encontraban a los asiáticos entre los grupos de mayor desprotección y precariedad (Leander, 1989).

A su vez, estos habitaron en los lugares de llegada, generando redes, agenciando vínculos diversos con los coterráneos y con la sociedad receptora. En América Latina construyeron ferrocarriles, obras de infraestructura como el Canal de Panamá, trabajaron en la agricultura a gran escala, en la minería, la gastronomía, en los mercados y comercios de alimentos y otros productos, en cafés, en el lavado y planchado de ropa, y demás actividades a lo largo del continente. La migración china en el interior del continente fue una constante: muchos migraron durante el porfiriato a México ante las leyes expulsivas estadounidenses y el cierre de las fronteras de 1882 y el tratado chino-mexicano de 1899, que hasta 1921 estimuló el ingreso de alrededor de 40 mil migrantes chinos al país (Chong, 2007). En Perú, tiempo antes ya se había firmado un tratado con el Imperio Manchú para fomentar la inmigración de mano de obra china, a partir del cual ingresaron aproximadamente 87.000 chinos coolies entre 1859 y 1874, que luego se desplazaron hacia Ecuador y Chile. Desde Estado Unidos a Chile, desde Cuba a la Argentina, es posible pensar una geografía múltiple y conectada de la migración china al interior del continente americano al ritmo de la aparición de polos de atracción y demanda de trabajo en ciudades y regiones latinoamericanas, las reacciones xenófobas y las leyes prohibitivas. Este movimiento regional estuvo fuertemente vinculado a las expulsiones y leyes de cierre a la migración china que se desarrollaron en Estado Unidos a inicios de la década de 1880, que llevaron a miles de coolies hacia la industria tabacalera, las plantaciones de azúcar, la construcción urbana, las fondas y los lavaderos en la vecina Cuba, donde llegaron cerca de 150 mil chinos entre 1860 y 1930 (Lock Reyna, 2006). También en Ecuador, en el año 1889, se decretó la prohibición del ingreso a los migrantes chinos (Reyes, Borja y Trujillo, 2022).

En pleno auge de la construcción de los estados nacionales latinoamericanos, la integración local de estos migrantes se tornó una arena de conflictos y estallidos xenófobos entre fines del siglo XIX e inicios del XX, más fuertes en países como México, Perú y Chile, con mayor cantidad de inmigrantes chinos. Por ejemplo, en Tacna y Arica, al norte de Chile, fueron uno de los grupos de extranjeros más numerosos, objeto de acciones violentas y discursos públicos estigmatizantes sobre el “peligro amarillo” para el comercio, la salud y la nación (Palma y Maubert, 2021). Aunque, como mostró el caso histórico de Los Ángeles, California, la relación entre el número de migrantes y el sentimiento antichino no es directa; allí, desde mediados del siglo XIX y gracias a la fiebre del oro, la inmigración china estuvo presente en la ciudad, y aun cuando fueran una minoría de no más de 200 habitantes, el achicamiento del mercado laboral, el crecimiento de la competendia frente a la llegada de otros grupos y las campañas antichinas resultaron en una masacre xenófoba a inicios del siglo XX (Molina, 2006). La configuración de discursos performativos que culpabilizaron a comunidades extranjeras marginalizadas, los chinos en este caso, excluyéndolos de una plena participación social y política, atravesó la experiencia de la migración china en el continente. Diversos estudios ponen de relieve el papel significativo de la migración china en la construcción cultural, física e imaginaria, de la Nación latinoamericana en la segunda mitad del siglo XIX (López, 2014). En el México revolucionario y posrevolucionario también fueron foco del resentimiento nacionalista y actitudes antichinas. Discursos xenófobos, campañas de higiene, moralización y competencias laborales también se desplegaron en Cuba y Perú. Si en la independencia cubana fueron considerados patriotas leales, en plena Guerra del Pacífico en Perú fueron estigmatizados como traidores por apoyar al ejército chileno (Tinsman, 2018 y 2019), si bien también les cupo el mismo estigma en Chile. Si tales trabajos resaltan el rol clave de los migrantes chinos en las guerras y conflictos constitutivos de las culturas e identidades nacionales latinoamericanas, otros han puesto de relieve la participación latinoamericana en la historia global del tráfico y trabajo de la población china, y de los coolies en particular (Tinsman, 2023). Así, tanto en las historias globales del trabajo chino como en los debates sobre la libertad frente al trabajo esclavo, en plena era del imperio, fueron claves las dimensiones raciales y de género.3

El asentamiento de la población china en torno a sus redes, solidaridades y asociaciones configuró otro proceso que tensionó el crecimiento y la trasformación de las ciudades latinoamericanas: la constitución de Barrios Chinos, verdaderos barrios étnicos habitados por migrantes asiáticos en áreas específicas dentro del espacio urbano, muchas veces cercano al puerto (Marquiegui, 2003). En la ciudad de Lima, luego La Habana, Guayaquil, Ciudad de México, Panamá, el Barrio Chino se configuró histórica y socialmente como lugar físico e imaginado, temido y marginalizado, construido sobre una distancia sociocultural contrastante con la contigüidad de su emplazamiento en el espacio urbano. En torno al puerto del Callao se configuró el barrio chino más antiguo del América Latina. En aquel lugar propio vivieron y trabajaron en un espacio segregado, donde concentraron su habitar y sus actividades: el comercio, cafés y tiendas, bodegas y fondas donde cocinaban los hombres migrantes cantoneses, brindando también servicios de medicina china o trabajando en el servicio doméstico (Gutiérrez Rivas y Vargas Pacheco, 2016). Del Barrio Chino republicano de la Habana, que apoyó política y materialmente al líder chino Sun Yat Sen en su viaje en 1904 a los Estados Unidos (Pong, 2019), a la colonia china en Guayaquil y Quevedo, verdaderas Chinatown ecuatorianas con fumaderos de opio, fondas y lavaderos (Reyes Herrera, Borja y Trujillo Montalvo, 2022), o el barrio chino de Panamá conformado a inicios del siglo XX ante las restricciones a la migración china impuestas por la empresa estadounidense a cargo de la construcción del Canal de Panamá (1904-1914) (Chen, 2014), es posible delinear una cartografía de la migración china en las ciudades latinoamericanas y el proceso de conformación de Barrios Chinos con una temporalidad compartida y procesos comunes. Entre estos, los más significativos fueron la especialización en determinadas actividades laborales y la fuerte marginalización y estigmatización construida por múltiples actores, desde las autoridades municipales y nacionales, la prensa, la policía, los agentes de salud y funcionarios hasta intelectuales, escritores, políticos y diplomáticos. Una amplia historiografía sobre la migración china en América Latina permite dimensionar el rol clave de esta inmigración en las economías y las identidades nacionales de los países de la región, así como en la experiencia social urbana asociada a la conformación de barrios étnicos o colonias donde la idea de concentración espacial y segregación social aparece siempre asociada a la historia de esta primera etapa de migraciones chinas en las ciudades latinoamericanas.

El Barrio Chino porteño, de Cantón al Riachuelo

¿Qué sucedió en el Puerto de Buenos Aires? Aquí también la migración asiática en la primera década del siglo XX fue una realidad y una preocupación de las elites locales y nacionales. Arribaron entonces 759 japoneses y 290 chinos, una migración en aumento ante los cambios restrictivos en la política y las leyes de exclusión en otros lugares, como Estados Unidos y Canadá (Bryce, 2021). Los debates y controles para la exclusión de la migración asiática se desplegaron en Argentina ya desde fines del siglo XIX. Entre 1890 y 1910 funcionarios y diplomáticos trabajaron para desalentar o impedir este tipo de inmigración. Sin embargo, la llegada de migrantes asiáticos, aunque minoritaria dentro de la inmigración transatlántica, planteó con intensidad los límites de la inclusión y la exclusión, desplegó un lenguaje de selección, mejoramiento y jerarquías raciales que configuró las políticas inmigratorias a fines del siglo XIX. Sin una legislación formal que prohibiera o limitara la llegada de ciertos grupos, en Argentina la migración asiática fue una preocupación para funcionarios y periodistas, vista como un elemento disruptivo del proyecto modernizador nacional. Así, la proyección de Argentina como una nación blanca se configuró no solo en torno a la valoración de la inmigración transatlántica, sino también en la exclusión asiática (Bryce, 2019).

De manera contrastante a la proliferación de debates e imaginarios a inicios del siglo, los estudios sobre la migración china en Argentina, impulsados más fuertemente por la antropología y la sociología que por la historia, han cimentado de conjunto una cronología fuertemente anclada en la segunda mitad del siglo XX (Chen, 2019).4 Tal configuración analítica dejó fuera de foco la experiencia histórica de los migrantes chinos en el Riachuelo a inicios del siglo XX, quienes al margen de la migración coolie o la de los años posteriores a 1950, formaron parte de esa cartografía latinoamericana propia de la migración china, aún a pesar de su exigua cantidad y su disímil forma de integración. Esta historia social y cultural de la primera migración china en Argentina atiende a ciertos indicios y voces que permiten identificar a esta población migrante como constitutiva de la comunidad portuaria y del imaginario urbano. Si bien limitada, la inmigración china que desembarcó en Buenos Aires desde fines del siglo XIX provenía de las provincias costeras del sur de China, en el origen de su partida. Probablemente llegaban al Riachuelo luego de otras instancias de su viaje por Latinoamérica. Esta etapa fue considerada por los estudios migratorios chinos como de baja densidad y relevancia hasta el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1945.5 Ciertamente, los datos censales, de manera dispar, muestran indicios de esta presencia.6 En su mayoría eran hombres solos, expulsados por la guerra entre los imperios chino y japonés por el control de la región de Corea, por ejemplo. Algunas de las particularidades de la diáspora china en Argentina, que se mantuvieron hasta mediados del siglo XX, radicaron en su carácter privado, de plena autogestión, sin regulación, fomento o intervención estatal alguna. Posiblemente llegaran al puerto de Buenos Aires desde otras ciudades latinoamericanas con fuerte presencia china, como La Habana o Panamá (Denardi, 2013).

En la ciudad, los censos municipales muestran esta presencia acotada. En 1904 en la circunscripción portuaria San Juan Evangelista, hoy La Boca, se registraron 62 asiáticos (chinos y japoneses), 45 hombres y 17 mujeres, del total de 13.081 habitantes del barrio. Las cifras, construidas sobre categorías censales fuertemente racializadas, dan cuenta de una baja densidad migratoria asiática en La Boca, solo equiparable con otras circunscripciones, como la 1, 14 y 16, todas en la costa norte del Río de la Plata. Solamente superaba a La Boca la circunscripción 20, que incluía el Retiro y el Puerto Nuevo. Estos números permiten plantear dos cuestiones: primero, La Boca no era especialmente significativa en la presencia asiáticas; segundo, ¿por qué identificar allí el lugar del Barrio Chino?

El pequeño grupo de inmigrantes asiáticos que arribó a Buenos Aires a inicios del siglo XX cobra relieve y densidad en las historias situadas en la trama de relaciones de aquella comunidad, atravesada por procesos globales y anclada en el territorio portuario, como las de Chen Fu, Juan Lao o Li Hing. Estos vivieron y trabajaron en el barrio portuario en esos años; sus trayectorias y las narrativas construidas sobre ellos permiten indiciariamente conocer parte de su experiencia migratoria y laboral, así como desentrañar elementos de la construcción de imaginarios en torno al Barrio Chino. La prensa en general, y las revistas ilustradas en particular, un medio de comunicación masivo y exitoso en el cambio del siglo XIX al XX, vehiculizaron valoraciones, configuraron sentidos y colaboraron en la construcción de estereotipos en torno a la migración asiática/china.7

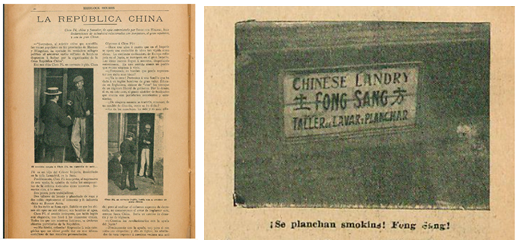

Entre otras, es muy significativa la historia de Chen Fú, un chino anglopartante, republicano y fumador de opio, así presentado en 1911 por la revista Sherlock Holmes, que lo entrevistó en extenso.8 Bajo el título “La República China”, este particular magazine publicaba sus declaraciones sobre la actualidad china, el fin de la Dinastía Manchú y la revolución republicana liderada por Sun Yat Sen. Allí se relata la charla entre Chen Fú y el cronista, quien aceptó un cigarrillo de opio mientras hablaban en correcto inglés en la puerta de su casa y lugar de trabajo, un taller de lavado y planchado en la calle Lamadrid del barrio de La Boca. “Se planchan smokings”, anuncia el cartel (imagen 1). El diálogo entre Chen y el cronista se desarrolla en inglés, idioma presente en los carteles del taller, lo que podría significar el paso previo de Chen por algún puerto estadounidense o europeo. En respuesta a las preguntas del cronista, Chen opina a favor de Sun Yat Sen y el milagro político popular y republicano que este líder chino representa. Chen es considerado un representante del migrante oriental vecino de La Boca, parte de un grupo o colonia, “pocos, pero trabajadores”, que la crónica estima en no más de cien. Dos talleres de lavado y planchado de ropa y dos cafés constituían entonces el comercio chino en el barrio portuario. Según la nota, los cafés eran salones para el consumo del opio. “Sabido es que los chinos sin opio no son chinos… Chen Fu gusta del opio porque Chen Fu es chino”, remataba el cronista, por si quedaban dudas de la asociación entre el origen chino y el consumo de opio.

El magazine policial comunicaba así la historia de Chen Fu, un migrante políglota, informado, de un fuerte perfil cosmopolita, asociado al trabajo de lavar, y al consumo recreativo del opio. La noticia transmite, junto con estos sentidos atribuidos, indicios de las formas de residir y trabajar en La Boca, las cuestiones, problemas y distancias que supondría el idioma, la singularidad de los consumos y la conexión con otras ciudades puertos y sus comunidades chinas. Chen Fu afirmaba saber, a través de periódicos chinos publicados en California, que en Perú no se permitían nuevos inmigrantes chinos, ni regresos a ese país.

Meses antes de la publicación de esta crónica, en marzo de 1911, había aparecido en la popular revista Caras y Caretas9 un nota titulada “Por el Barrio Chino de La Boca”, firmada por RIMAC, seudónimo del escritor Félix Lima.10 El relato satírico y pintoresco que presentaba el Barrio Chino orillero incluía fotografías e historias de sus particulares habitantes. Mostraba también lugares como el taller de lavado y el café oriental, un verdadero “peligro chino” que competía con “la faina y el pescado frito”, o la venta de castañas.11 Algunos vecinos italianos opinaban sobre los migrantes chinos: “Buena gente? ¡Son peores que lo calabrés e lo napolitan! ¡Viven de nada, arroz, de tres tomates y un vaso de vino… el domingo!” El tono del relato muestra un registro popular de lo cotidiano de aquella Buenos Aires plebeya, hecha de inmigrantes y trabajadores. Lima era considerado en esa época el “pintor de la idiosincrasia de los hombres humildes” y de “la vida de los hombres tristes del suburbio”.12 Cuando, años más tarde, se publicó esta crónica en un libro/recopilación de los textos del autor13, su estudio preliminar volvía a reforzar el sentido de crónica y la fuerte carga testimonial de estos relatos, su “imprevisible valor documental”, surgido de la condición de testigo del propio Lima ante la arrolladora transformación de Buenos Aires. El Barrio Chino era una de esas escenas urbanas que Félix Lima quiso fijar en el imaginario popular urbano, construyéndolo como lugar en su relato, a partir de la experiencia de la población china en el Riachuelo.

La crónica de Lima, con estilo picaresco, incluye el consumo de opio en el frecuentado fumadero de la calle Necochea, “lugares del mal amor”, situados junto a cafés, talleres de lavado y planchado, y negocios de pescado frito, de la calle Lamadrid.14 El café muchas veces era la fachada de los fumaderos, donde letreros chinos, pipas de bambú, camastros y lámparas amparaban salones con decenas de fumadores. Allí, el dueño del local proveía del té, el café y los cigarrillos, puestos en una mesa central del salón. El opio se pagaba su peso en monedas, a través de una balanza, y el dueño del boliche se quedaba con los restos o residuos de las pipas con los que podía hacer pastillas de opio.15 Precisamente allí, en la calle Lamadrid, la crónica se detenía en la casa ubicada en el número 46, donde un farol y carteles en chino estampados en pintura roja indicaban la existencia del bar Kwong Wo Hing. En su interior 7 chinos charlaban “a boca seca”. El modesto mobiliario estaba compuesto por 6 mesas, una docena de sillas, un mostrador de cedro, una estantería de pino con botellas de “brebajes de precio altamente reducido”, un reloj y un barril de cerveza a presión oculto dentro de una caja de madera cubierta con una tela poblada de dragones. En una mesa estaba el joven dueño del bar, Juan Lao, quien a diferencia de Chen Fu hablaba español no sin cierta dificultad, y que destacaba por su “higiene perfecta”. Con esta descripción puntillosa, la crónica presentaba uno de los lugares claves del trabajo y la sociabilidad china, el café.

La otra escena china vivamente mostrada en las revistas ilustradas fue el lavadero, una actividad fuertemente asociada a esta población a lo largo del continente. El lavadero y taller de planchado de la calle Lamadrid 107, con su letrero a la calle en inglés y español que mostraba CyC era el mismo que más tarde visitaría el cronista de Sherlock Holmes. Sin embargo, en CyC el foco no estaba en las ideas republicanas y las opiniones de su dueño, sino en la detallada crónica, en palabras e imágenes, de la organización de la actividad de lavado, sus espacios, tareas y trabajadores.

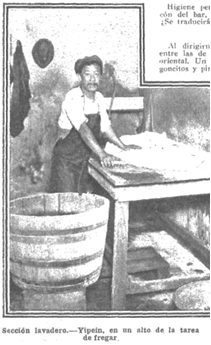

Entre canastos de ropa, bateas de madera, mesadas, se veían allí a los trabajadores con delantales y gorras, en mesas individuales de lavado, como muestra la foto de Yipein (imagen 2), o en mesas de hasta 4 trabajadores de la sección de planchado, un capataz y tres paisanos, que colocaban las prendas en reposo en agua caliente tras lavarlas a cepillo. Se mostraba también la papeleta donde se debía marcar con detalle el tipo y cantidad de prendas. En su relato, Félix Lima destaca la actividad del gerente del lavadero, Li Hing, quien realiza la contaduría al “uso asiático”. Este grupo de trabajadores tenía en el fondo del taller un altar con velas y letras chinas. Si bien la base de su alimentación eran las verduras, el arroz y el pescado –sin palitos, se aclara–, junto al coñac y el vino cuarentón, mostrando mixturas culturales, también consumían carne. El fuerte hincapié sobre sus consumos alimenticios, así como sobre la prolijidad y limpieza de los espacios y personas, parece estar vinculado a modo de contraste con la circulación de rumores estigmatizantes sobre el consumo de ratas o la falta de higiene, asociados a la migración china en otras ciudades latinoamericanas, como fue el caso de las denuncias en el Barrio Chino de Lima sobre el mal estado de los alimentos que se comercializaban y la falta de higiene en los locales en la primera década del siglo (Rodríguez Pastor, 2000).

Las fotografías que acompañan el relato en CyC muestran a esos hombres lavando, realizando un trabajo que históricamente fue asociado y asumido por mujeres lavanderas, en orillas y patios. Como se ha estudiado para otras ciudades como California, los trabajadores chinos tuvieron en el mundo del trabajo receptor una posición subordinada y racializada, asumiendo trabajos más pesados y considerados marginales como ser el lavado de ropa. La organización y experiencia diaria en los lavaderos chinos se estructuró en función de un sistema de relaciones racistas y sexistas, siendo este trabajo de lavandería una de las principales oportunidades de empleo para los hombres chinos en el continente, labor que les permitió desarrollar un oficio (Wang, 2004).

Volviendo al relato de Félix Lima, publicado primero en la revista CyC y luego como parte de un libro, este tipo de narrativa pintoresquista buscó fijar sentidos, escenas y sujetos de cierta familiaridad, a través de diálogos con los protagonistas y de sus formas populares de hablar, plagados de modismos. Lima registraba allí “la vida urbana en las entrañas” a través de “brochazos certeros” de cosmopolitismo, como sostenía una reseña de su libro publicada por Ernesto Morales a pocos meses de su salida.16 Estos brochazos, las escenas narradas por Lima, eran una suerte de aguafuertes porteñas antes de Arlt, publicadas en revistas ilustradas que podían leerse en el café, en el tranvía, en la plaza, parte de ese mundo textual configurativo de la experiencia citadina, lecturas que moldeaban y guiaban dicha experiencia ante su vertiginoso cambio y sus sentidos inestables (Fritzsche, 2008).17 Cada escena narrada de manera clara y chispeante, apuntaba a captar lo fugaz de lo cotidiano en una ciudad en veloz transformación. Tales relatos de carácter costumbrista que esteriotipaban sujetos y esencializaban experiencias, leídos a contrapelo, permiten mostrar la tensa heterogeneidad de la experiencia social en el puerto y de su mundo del trabajo. Estos modernistas porteños, como Félix Lima entre otros escritores, entrelazaban una suerte de pretendido testimonio de época con representaciones y construcciones culturales fuertes en torno a sujetos y tramas del mundo portuario. Desde el periodismo y la literatura, intentaban dar cuenta de un mundo en plena trasformación, y retener parte de lo que cambiaba, así como mostrar lo nuevo. Sin adentrarnos de lleno en el terreno de los estudios literarios, es posible aquí hacer referencia al rol constitutivo de estas narraciones literarias y periodísticas en la configuración de imaginarios y sentidos de la vida en la ciudad. En sus diversos registros y voces, intentaron dar cuenta de los efectos sociales, culturales y locales de aquella transformación, a partir de los cambios producidos en una ciudad en plena metropolización.18 De esta forma, autores como Lima fijaron sus narrativas en sujetos que desbordaron y tensionaron los sentidos de la modernidad en ciernes, en años del renovador movimiento literario del modernismo latinoamericano de las elites del continente. En esta literatura, el sujeto oriental, el chino en particular, proveyó el efecto la otredad absoluta al límite de la propia comunidad. Si en otras latitudes y literaturas, como en La Habana o San Francisco, el Barrio Chino prometía una otredad exótica domesticada (Morán, 2010), en el relato de Félix Lima mostraba esa misma otredad como parte de un mundo del trabajo portuario profundamente cosmopolita, un mundo móvil, hibrido, heterogéneo, conflictivo, lejano a todo esencialismo. Primaba allí la perplejidad ante el cambio y la otredad, procesos plausibles de ser interpretados bajo el prisma del imaginario nombrado como Barrio Chino.

De esta forma, un mundo de publicaciones y revistas ilustradas configuró sentidos y fijó el imaginario del Barrio Chino a orillas del Riachuelo. CyC, Sherlock Holmes, Fray Mocho, entre otras revistas, produjeron y pusieron en circulación imágenes y representaciones de Oriente por cierto pintorescas. Estas convivieron con cierto renovado orientalismo en el cambio de siglo que impulsó noticias, secciones, ilustraciones y fotografías sobre un Oriente espectacularizado que encantó a los porteños (Alderete, 2021). Este orientalismo fue parte esencial de los contenidos del magazine CyC, el que ofreció en esos años un modelo de lo oriental, como componente de la otredad en la narrativa identitaria argentina, un tipo de inmigración que venía del otro lado del mundo conocido (Taub, 2008). Este nuevo orientalismo en la cultura argentina (Bergel, 2015) desplazó ciertas representaciones negativas en favor de imágenes positivas asociados a las culturas orientales. Sin la xenofobia y la prohibición explícita de otros países del continente americano, el orientalismo local y sus peculiares formas dio lugar al relato de Lima, que podía así integrar en la Babel orillera de La Boca a los laboriosos y pintorescos chinos.

Junto al relato de Félix Luna, existieron otras narraciones protagonizadas por chinos en el Riachuelo. Entre la crónica periodística y pintoresca de Lima (1911) y la literatura plasmada en el cuento “El Chino de Dock Sud” de Héctor Pedro Blomberg19 (1918), mediaba un transición, la consolidación del género novela corta o folletín durante esa segunda década del siglo XX. Ambos, el relato periodístico pintoresco y este tipo de literatura, buscaban capturar el mundo urbano en crecimiento y modernización a través de la gente común de la ciudad. Al pensar en el paisaje e imágenes sobre el nuevo suburbio porteño en plena transformación urbana (1910-1936), Catalina Fara analizó cómo se filtraban entre el “progreso del adoquinado” diversos personajes y situaciones características del suburbio, a los que se intentó retener y congelar en imágenes pictóricas, periodísticas, literarias, sostenidas y perdurables en el tiempo (Fara, 2016). Así lo hace la novela “El chino de Dock Sud20” de Blomberg, publicada en 1918 dentro de la colección La Novela Semanal.21 Esta era una de las series de novelas cortas tipo folletín que se popularizaron en Buenos Aires en la segunda década del siglo XX. El autor, conocido como “el poeta del puerto”, también construyó una tipología de inmigrantes y desarraigados, al tiempo que dibujó la frontera del arrabal: allí, en el puerto y en La Boca, tal vez antes, en el Paseo de Julio, se corporizaba el inicio del territorio pintoresco y perdido de la ciudad. La Novela Semanal constituyó una literatura que puso en circulación escenas, sentidos y modos de vida populares, entre tonos picarescos, irónicos, y la crítica social y moral frente a la ciudad moderna y sus escenas (Pierini, 2004). Esta literatura, al tiempo que construía sentidos de proximidad y familiaridad con escenas el arrabal y trabajo duro y cotidiano en el conventillo, también narraba espacios de exclusión, fronteras que al cruzarlas solo seguía la caída social y moral de los sujetos, con trayectorias de desventura y tragedia. Este fue el caso de José Wang, el protagonista de la novela breve de Blomberg. Wang vivía en La Boca y frecuentaba ambas orillas del Riachuelo. Trabajaba en un lavadero montado en un conventillo desvencijado de la calle Colorado –actual A. Caffarena–, donde además residía. Cuando llegó a Buenos Aires, a mediados de la década de 1910, se probó en el oficio de cocinero, luego como sirviente y buhonero, vendiendo pañuelos de seda, abanicos de papel pintado, elefantitos de hueso en la calle, pero sin éxito, a pesar incluso del aviso que publicó en los diarios La Nación y el Buenos Aires Herald, en inglés y español, pidiendo trabajo: “Joven chino, sabe cocinar, coser, lavar ropa de toda clase, sólo habla inglés, se ofrece. Escribir a José Wang, calle Colorado 1127”.

Su fracaso, o su “destino maldito”, lo llevó hasta la puerta del conventillo-lavadero a orillas del rio, donde también vivia Lola, joven hija de andaluces y lavadora de ropa junto a Wang. La madre de Lola, aunque estaba enferma, trabajaba de sirvienta en un hotelito del Paseo Colón, mientras su hija lavaba ropa de los trabajadores portuarios en el patio del conventillo. Allí Lola cantaba mientras fregaba, “una alondra de la miseria”. En el conventillo vivián también algunos “yamatos”, inmigrante japoneses, laboriosos según Wang, que los consideraba respetables, sobrios, silenciosos, soberbios y despreciables a la vez. Wang tenía desde su llegada dos amigos, uno era un griego cocinero que conoció en la Fonda de Retiro donde trabajó apenas llegado a Buenos Aires. Otro era un amigo Yama Oji, oriundo de Nagasaki, que vivía en un conventillo de la calle Wenceslao Villafañe, La Boca, y trabajaba como dependiente de un almacén japonés de la calle principal del barrio, Almirante Brown. Wang hablaba con él en un “inglés sin erres”, cuando se quejaba de no encontrar en la ciudad sótanos paradisíacos como en cualquier otro puerto, con grandes fumaderos de opio donde gastarse los centavos del lavadero. –“¡No, aquí no hay! Había uno en la calle Garibaldi pero ya no está más– respondió su amigo nipón.

La trama de la novela se inicia con la muerte de su amigo cocinero griego quien, tras ser despedido, deambuló hambriento por la ciudad, y finalmente apareció muerto flotando entre los diques. La precariedad de la vida proletaria era narrada sin tapujos, así como la inestable vida de Wang. Este, nostálgico de su tierra y del opio, envuelto en la desolación, buscó refugio en un fumadero. Un coreano había abierto en Dock Sud un salón de opio, “un figón lleno de dulces misterios”. Era más bien una casilla de madera y zinc, con sonido de violines monocordes, con rostros, olores y luces le recordaban a su querida Shanghái, estando en plena Isla Maciel, con viento de miseria y de crimen. Wang pasaba sus días, entre el lavadero y el fumadero, enamorado de Lola, a quien “le parecía tan cómico el espectáculo de un hombre lavando ropa desde el alba hasta el obscurecer… tan amarillo, tan flaco, con ojos tan estrambóticos”. Claramente su amor no era correspondido. Cada sábado, al caer la tarde, Wang se sumergía en la luna azul del opio, previa conversación con el dueño coreano y los coolies de Fokien en el mostrador. Ante los marineros rubios que entre whiskyes hacían señas preguntando dónde se fuma, el coreano negaba con la cabeza, fumar era solo para “gente de su raza, silencionsa y discreta, que jamás lo vendería”. En la escena aparece otro chino tatuado y amenazante, Tai Lee, quien parecía no trabajar de nada y contaba historias de todos los Barrios Chinos que conoció por el mundo, Londres, Captawn, Hamburgo, California, recomendando vivir en Lima, México o Río de Janeiro, es decir, en los barrios latinoamericanos.

Wang le brindó una serenata a Lola con un violín prestado por el dueño del bar, con nulos resultados. Los vecinos del conventillo empezaron a reprobar sus cruces a la otra orilla, en Dock Sud”, ya que “toda la colonia asiática de La Boca sabía que allí se fumaba”. Condenaban su degradación moral espacializada en el cruce del Riachuelo, cuestión que desencadeó la trama. En pocas páginas, Lola apareció asesinada en un baldío de Dock Sud, y todos los vecinos orientales del barrio fueron detenidos, incluido Wang, bajo sospecha. Tai Lee apareció muerto flotando en la orilla, y un secuaz de este, Amiru, fue detenido, confesando su responsabilidad en todo. Abruptamemnte, el relato cierra con la muerte de Lola, de Tai y en poco tiempo, la del propio Wang. La narración, entre el consumo, el crimen, la orilla, el conventillo y el trabajo, la tragedia y la precariedad, muestra en sus personajes y destinos según la orilla que frecuenten.

Cierto es que la trayectoria de Wang, protagonista de la novela de Blomberg, muestra varios desplazamientos, en la ciudad, en el barrio, entre orillas, que conllevan una degradación o caída social y moral. Al llegar a la ciudad Wang probó varias ocupaciones al tiempo que se trasladaba por estos barrios costeros, de Retiro a La Boca. Dentro del barrio la novela muestra una sociabilidad de trabajo y de vida barrial, variopinta y heterogénea, precaria pero digna. El cruce a la otra orilla del Riachuelo significaba un viaje al consumo de opio, a la violencia. La historia de Wang al mismo tiempo muestra los sentidos asociados a la población asiática, a sus lugares de trabajo, vida y sociabilidad, a sus tragedias cotidianas, sus redes y sociabilidades ficcionadas y estereotipadas, en una pieza de literatura popular que apuntaba a mostrar vidas posibles a orillas del Riachuelo en ese tiempo.

Esta literatura daba continuidad a la tensión entre “la celebración de la modernización y el rescate pintoresco” que ya las revistas ilustradas habían planteado a fines del siglo XIX, pero con un carácter novedoso en este nuevo pintoresquismo. Ya no se trataba de mostrar la marginalidad urbana como otra, ajena, con asombro o exotismo; estos escritores eran parte misma del suburbio, al cual narraban (Sarlo, 1988).

De la fascinación al pánico moral (Suárez Pérez y Márquez Quevedo, 2023), la novela de Blomberg junto a otras de esta literatura semanal, las revistas ilustradas, la prensa y demás voces, policiales, municipales, aportaron sentidos, personajes, contornos a la construcción de un imaginario urbano espacializado: el Barrio Chino. La existencia de Barrios Chinos en otras ciudades latinoamericanas y transatlánticas, la circulación de sentidos e imágenes sobre los mismos, los temores viejos y las nuevas ansiedades de una ciudad desbordada y cambiante mostró la pregnancia social de un imaginario polifónico que hacía de la migración china una otredad cartografiada, peligrosa y fascinante.

Siguiendo a quienes han estudiado, para diversas ciudades y como proceso global, la construcción de un imaginario vinculado a los bajos fondos ante la trasformación vertiginosa del ultimo tercio del siglo XIX (Kalifa, 2018 y 2019), es posible pensar el Barrio Chino como un tipo particular de bajo fondo. Siguiendo a esta literatura, el bajo fondo, en tanto “síntoma, antídoto y espectáculo”, configuró un imaginario de la modernidad, un conjunto de narraciones, diagnósticos y descripciones a partir del temor social situado en un lugar/espacio dentro de las ciudades en pleno proceso de metropolización. Un coro de voces alertas o fascinadas, escritores, reformadores y periodistas, funcionarios, autoridades municipales, médicos, policías, entre otros, configuraban ese imaginario, poniendo en alocución la ansiedad ante el cambio y la diversidad. El bajo fondo espacializado y racializado proveyó un dispositivo social para hace inteligible la modernización y sus límites. Este fue una “incontestable realidad trasnacional” entre la migración, el trabajo, el delito y los consumos desplegados en las márgenes sociales de las metrópolis (Kalifa, 2018). En tanto construcción sociocultural con una clara dimensión espacial, el bajo fondo se configuró en el cruce de múltiples voces, diagnósticos, temores, anhelos, intereses e incertidumbres de una sociedad en plena transformación (Vicente Albarrán, 2014).

Los bajos fondos fueron el centro de atención y de una profusa voluntad por constituirlos en un mundo pintoresco y peligroso. Los grupos sociales o étnicos sospechados, así como las figuras marginales, formaban parte de este imaginario potente. Esos bajos fondos se consolidan al otorgárseles un nombre propio: el Barrio Chino. En el barrio portuario de Buenos Aires y de muchas otras ciudades este fue un imaginario compartido. Un artículo del periódico El Escándalo de Barcelona afirmaba en 1925: “La Mina es la gran taberna del Barrio Chino. Porque el Distrito V como Nueva York, como Buenos Aires, como Moscou (sic.) tiene su Barrio Chino”.22

Es claro que a orillas del Riachuelo existieron otras formas de nombrar e imaginar esos bajos fondos, como suburbio, arrabal (Silvestri, 2003). Como sostiene este trabajo, también los bajos fondos orilleros de La Boca fueron locus para el imaginario en torno al Barrio Chino, el cual cobra dimensión social y cultural expuesto por las miradas y diagnósticos de la prensa, las autoridades, los expertos urbanistas, las elites. En tanto imaginario, el Barrio Chino fue una construcción global, que cristalizó como modo peculiar y como prisma para nombrar los bajos fondos, que definía la condición de metrópolis de una ciudad, sea Buenos Aires, Barcelona o Lima, precisamente por tener y narrar sus bajos fondos, al margen de la presencia exigua o densa de chinos (Marín Vega, 2016). El fuerte discurso racial, moral e higienista en torno a la comunidad china, junto al interés por lo oriental y marginal, entre la estigmatización y la fascinación, produjeron actitudes ambivalentes y contemporáneas, una polivalencia propia del Barrio Chino como espacio e imaginario (Palma y Ragas, 2018).

El Barrio Chino puso nombre propio a un lugar a partir de un imaginario, temporal (en el cambio de siglo y la llamada Belle Epoque), espacial y socialmente construido (Kalifa, 2019). En Buenos Aires, este solo podía proyectarse, imaginarse y narrarse en el barrio portuario y orillero de La Boca. Hubo allí, como en Retiro y otras zonas costeras, cierta afinidad y redes que permitieron a los migrantes chinos asentarse y trabajar en tareas de lavado, en fondas y cafés, un fenómeno de especialización compartido con otras ciudades portuartias iberoamericanas. Muchas veces la apertura del local propio constituyó una estrategia o respuesta frente a la discriminación laboral, encontrando en tales rubros posibilidades y ventajas, esteriotipos y prejuicios positivos los ayudan a acceder y crecer en tales actividades.

Del lavadero al fumadero: el Barrio Chino entre la curiosidad y el temor

Los fumaderos de opio a orillas del Riachuelo, así como la venta de cocaína y morfina en bares, almacenes, farmacias, fueron elementos persistentes en las crónicas periodísticas y literarias sobre la ciudad de Buenos Aires en el cambio de siglo. La ausencia de una ley regulatoria del consumo de psicotrópicos hacía relativamente sencillo conseguir tales sustancias. La citada entrevista a Chen Fú, fumador de opio en plena calle en 1911, que incluso le convidó un cigarrillo de opio al cronista de la revista policial Sherlock Holmes es una muestra de ello, si bien no la única. A inicios del siglo XX, y como parte del auge del consumo de opio, en 1907 nuevamente la revista CyC comentaba: “hay fumaderos, fumadores y fumados” en Buenos Aires; “de nada se carece para fumar opio. Ni siquiera faltan los chinos”.23 Caracterizaba allí el acto de consumir opio y la necesidad de un bazar entero para dar una bocanada. Poco después, en 1914, la revista publicó una nota donde se preguntaba “¿Será verdad que hay fumaderos en Buenos Aires?”, ironizando tal vez cierta sorpresa frente a una realidad extendida. El consumo de opio, si bien no masivamente, existía desde hacía más de una década, según comentaba. “La noticia ha causado sensación de un peligro que conviene evitar”.24 La nota revelaba a un público interesado los ambientes con un tipo de mobiliario, telas y artefactos chinescos, junto a los instrumentos necesarios para el consumo de opio. Podían apreciarse allí los adminículos lujosos requeridos para el hábito fumador, así como fotografías de fumaderos en Nanking (China), o Europa. La nota presentaba al fumadero como un verdadero paraíso artificial, aunque muy cercano al infierno. Ese año se había prohibido el consumo de opio en China, y ya existían diversas iniciativas punitivas y prohibitivas en otras partes del mundo.

En esos años en torno a la Gran Guerra otras crónicas contaban a modo de curiosidad o interés general el proceso de cultivo y cosecha del opio en Persia, el de mejor calidad25, y sobre los efectos de “ese bello amor que esclaviza” y sus fantasmas, refiriendo al opio y los efectos del humo, los sueños y pesadillas que José Wang en la novela de Blomberg tenía cada fin de semana.26

Años después, ya en tiempos de la primera posguerra, y lejos del exotismo informativo, una nota de mediados del año 1920 de la misma revista mostraba la prolífica campaña de saneamiento impulsada por las autoridades municipales en el barrio de La Boca para cerrar los fumaderos (imagen 3).27 Ante las reiteradas denuncias recibidas en la Inspección General sobre el fumadero de la calle Colorado 68 –actual A. Caffarena–, este fue allanado por el Inspector Ing. Chacón y varios empleados de aquel organismo. Si bien el frente del local anunciaba un boliche para despacho de bebidas, en el cuarto trasero, al que se accedía por una puerta detrás del mostrador, se habían encontrado 56 personas de origen chino consumiendo opio, en un verdadero “ámbito de miseria moral”, según la crónica. La habitación contaba con tarimas de madera para reposar y consumir. Los detenidos no pudieron ser interrogados por su estado hasta horas después, pasado el efecto del opio. En esa oportunidad la policía incautó cantidades de opio, morfina, pipas, narguiles, calentadores y otros utensilios, llevados a la Oficina Química Municipal. La espectacularización y estigmatización de la noticia da cuenta de un cambio de signo en la criminalización del consumo de sustancias opiáceas a inicios de la década de 1920. Los anuncios de medicamentos para niños y adultos en esos años incluyeron la leyenda “no contiene opio ni morfina”.

Otro magazine, Mundo Argentino, informaba sobre la existencia de varios fumaderos de opio clandestinos, objeto de allanamientos en el barrio de La Boca, sobre todo en las calles adyacentes al río. Una nota daba cuenta de diversos operativos en 1920 y 1921, en los que se encontraron viarios inmigrantes chinos afectados por el narcótico, únicos consumidores probados del opio en Buenos Aires, así se afirmaba, a diferencia de otras grandes metrópolis donde “el vicio” estaba más arraigado y expandido.28

Hasta la primera posguerra, como muestran los escritos de Lima y las revistas ilustradas, el consumo de ciertas sustancias en la metrópolis rioplatense estaba lejos del imaginario marginal orillero, siendo incluso un hábito que dotaba de cierta posición social a quien lo llevaba a cabo. Sin embargo, en los años de posguerra se hizo patente la emergencia de un discurso público acusatorio y moralizante en la prensa y las revistas ilustradas, con denuncias de vecinos por el humo y el ambiente cercano a los fumaderos, que impulsó una campaña condenatoria del consumo de opio, considerado ilícito, así como peligroso para quienes lo consumían, al calor del inicio de la discusión sobre su penalización en diversos países de la región (Rodríguez Pastor, 2017). En Argentina, en 1923 el médico Leopoldo Bard, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, partido en el gobierno, formuló uno de los primeros proyectos de ley para la limitación del acceso, consumo y abuso de los narcóticos como el opio, morfina, cocaína, heroína y marihuana, el cual fue aprobado el año siguiente, Ley N° 11309, que prohibía la venta libre de opio, morfina y cocaína sin receta médica.29

Al ritmo de la consolidación de posiciones contrarias al libre consumo de opiáceos y alcaloides, las elites gobernantes, la corporación médica y los medios de comunicación formularon estas discusiones y permearon sentidos condenatorios, así como asumieron la necesidad de normas y control sobre la distribución y venta de estas sustancias. La convergencia de tales voces en un potente discurso regulacionista formaba parte de un fuerte consenso hegemónico y global antinarcótico formulado en esos años (Franco, 2019). Dicho consenso fue sustentado en organizaciones, tales como las Conferencias Internacionales del Opio. La segunda, convocada en 1925 por la Liga de las Naciones en su sede en Ginebra creó el Comité Internacional Permanente sobre el Opio, encargado de fiscalizar la comercialización de las sustancias reguladas por la Convención Internacional del Opio30, incorporado al Tratado de Versalles. La Sociedad de Naciones asumió el control internacional sobre las drogas, celebrando cuatro convenciones en 1920, 1925, 1931 y 1936. Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos participaron plenamente en la construcción de dicho consenso global y la emergencia de una política internacional de regulación y control de las drogas, junto a la institucionalización del prohibicionismo y la estigmatización moral y social de sus consumidores (de Carvalho, 2014).

La geografía de la producción, comercialización y consumo del opio que incluyó a Buenos Aires a inicios del siglo XX, también formó parte de la nueva condena global a su consumo en la primera posguerra.31La inmigración china, directamente vinculada al consumo de opio, fue estigmatizada entonces por la prensa y las revistas, predominando las noticias de su persecución policial. Si hasta al menos 1911 fumar opio era una característica pintoresca de los chinos cosmopolitas a orillas del Riachuelo, una práctica realizada a la luz del día por Chen Fu, en la primera posguerra su consumo fue fuertemente condenado. Al igual que la sustancia, la población china fue asociada de manera negativa a los fumaderos y su persecución se volvió noticia privilegiada en las páginas de las revistas. En otras latitudes, tales estigmas llegaron a configurar verdaderas campañas antichinas, prácticas violentas que podían llegar a niveles extremos.32 De esta forma, la triada de sentidos que asociaba la migración china al consumo de opio se completaba en la primera década del siglo XX con la idea de trabajo y sociabilidad. Años después, en la segunda década del siglo, estas representaciones y valoraciones sociales se modificaron, en parte ante el impacto del consenso global antinarcótico en ciernes. Los imaginarios y representaciones de esta población migrante variaron así hacia la condena moral y penal del consumo de opio a nivel global, y la creciente racialización y marginalización. Entonces, la tríada de valoraciones se completó de manera diferente; junto al migrante chino y el consumo de opio, ya no pintoresco y parte de su sociabilidad, se asoció desde entonces a un delito, y a la degradación física, moral y hasta nacional.

Comentario final

El barrio de La Boca a orillas del Riachuelo, distrito portuario de Buenos Aires, conserva un lugar particular en la memoria histórica urbana y en la identidad de la ciudad. Sitio mítico del surgimiento del tango, del fútbol, de las artes plásticas, emblema de la italianidad y lo porteño, el territorio boquense configuró en su historia imágenes poderosas y emblemáticas, que realzaron lo pintoresco y lo épico, conformando una memoria social barrial que opacó, en cierta forma, la experiencia de un abigarrado y diverso mundo del trabajo. En esa trama social y laboral, participaron los migrantes chinos que trabajaron en lavaderos, fumaderos y cafés. Lejos de la excepcionalidad histórica, la migración asiática en el Riachuelo remite a una historia común y conectada con otras ciudades portuarias iberoamericanas. Con sus singularidades, fueron parte de esa experiencia común centrada en la especialización en actividades como el lavado y la cocina, en la comercialización de alimentos, la formación de redes y afinidades dentro del café y el fumadero, ámbitos laborales y de sociabilidad barrial. También compartieron la estigmatización racializada y la criminalización hecha por la prensa, las revistas y agentes públicos de salud, municipales y policiales en la nueva coyuntura abierta por la primera posguerra.

El asentamiento de la población china, asiática en general, en las ciudades portuarias fue un elemento clave de esa experiencia migratoria interoceánica, que en muchos casos dio lugar a la aparición de barrios étnicos, lugares de otredad y encantamiento, como el Barrio Chino. Otro elemento común en las naciones latinoamericanas fue la exclusión de esta migración china en la gestación de narrativas y culturas nacionales autocentradas (Leander, 1989; Bryce, 2019 y 2020).

En el Riachuelo, aún en ausencia de tal segregación espacial, existió en las primeras décadas del siglo XX el imaginario del Barrio Chino, como parte de las formas de entender y narrar los bajos fondos en la ciudad de Buenos Aires, que señalaba así lo moderno y lo marginal. En contraste con miradas pintoresquistas y estereotipadas de la prensa ilustrada, las crónicas periodísticas y la literatura que referían al Barrio Chino como lugar común en el imaginario finisecular, el barrio y el mundo del trabajo portuario fueron constituidos por redes laborales, vecinales, étnico-culturales múltiples y heterogéneas. Allí habitaron y trabajaron los chinos republicanos, gerentes y trabajadores del lavadero, dueños del bar o parte de su clientela, en una experiencia social y laboral que merece ser profundizada en su estudio.

Las revistas ilustradas y la literatura en Argentina, incluso en momentos y maneras diferentes –como muestran la obra de Lima y de Blomberg–, fijaron sentidos, sujetos y relaciones dentro de ese imaginario potente en la Buenos Aires finisecular, el cual hasta hoy fuerza por nombrar como Barrio Chino a un lugar de frontera, de otredad, como asocian hoy los vecinos de La Boca a esas manzanas del barrio que, sin saber por qué, lleva dicho nombre, siendo la zona más marginalizada dentro de la configuración del espacio urbano actual.

Referencias

Albornoz, M. (2016). Periodistas y policías: Sherlock Holmes. Revista semanal ilustrada, 1911-1913. En D. Galeano y M. L. Bretas, Policías escritores, delitos impresos: Revistas policiales en América del Sur, siglos XIX y XX. Buenos Aires: Teseo.

Alderete, M. (2021). El encanto orientalista. Oriente entre las noticias y el espectáculo en la prensa porteña (1919-1923). Trabajos y Comunicaciones, 54.

Bergel, M. (2015). El Oriente desplazado. Los intelectuales y los orígenes del tercermundismo en la Argentina. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes.

Bourdé, G. (1977). Buenos Aires, urbanización e inmigración. Buenos Aires: Huemul.

Bryce, B. (2021). Asian Migration, Racial Hierarchies, and Exclusion in Argentina, 1890–1920. En B. Bryce y D. M. K. Sheinin (Eds.), Race and Transnationalism in the Americas. Estados Unidos: University of Pittsburgh Press.

Bryce, B. (2019). Undesirable Britons: South Asian Migration and the Making of a White Argentina. Hispanic American Historical Review, 99(2), 247-273.

Caruso, L. (2019a). Territorialidades portuarias. La experiencia obrera en perspectiva local en el Puerto de Buenos Aires, inicios del siglo XX. En A. Andújar y L. Lichmajer (Comp.), Lo local en debate. Abordajes desde la historia social, política y los estudios de género (Argentina, 1900-1960). Buenos Aires: Editorial Teseo.

Caruso, L. (2019b). La huelga, el carnaval y los comicios: el mundo del trabajo portuario en Buenos Aires y la consolidación de una comunidad obrera (verano de 1904). Historia Crítica, 73, 163-191.

Chen, A. (2019). Historia de la inmigración china en Argentina. Buenos Aires: Biblos.

Chen, B. A. (2014). Presencia china en las construcciones del ferrocarril y del canal de Panamá (1852-1914). Panamá: MDC.

Chong, J. L. (2007). Hijo de un país poderoso. La inmigración china a América (1850-1950). Diacronías, revista de divulgación histórica,1, 55-64.

Corbelle, F. (2019). A construção social do “problema da droga” na Argentina, 1919-2018. Revista Ingesta, 1(1), 14-40.

de Carvalho, J. C. (2014). A emergência da política mundial de drogas: o Brasil e as primeiras Conferências Internacionais do Ópio. Oficina do Historiador, 7(1), 153-176.

Denardi, L. (1 de Julio 2013). Desconstruyendo prejuicios. Dang Dai. Recuperado de https://dangdai.com.ar/2013/07/01/deconstruyendo-prejuicios/

Fabaron, A. (2019). Zonas, fronteras y sociabilidades diferenciadas en un barrio turístico de Buenos Aires. Cuaderno Urbano. Espacio, cultura, sociedad, 26(26), 109-192.

Fakin, M., Musser, R. y Steinke, B. (Eds.). (2019). Interconexiones, transferencias e información: revistas culturales latinoamericanas. Berlín: Instituto Iberoamericano.

Fara, C. (2016). Visiones de los bordes. Conformación y circulación de las representaciones del paisaje de los suburbios de Buenos Aires entre 1910 y 1936. Arte y Ciudad, Revista de Investigación,10, 97-128.

Federico, M. y Ramírez, I. (2015). Historia de la droga en la Argentina. Buenos Aires: Aguilar.

Franco, F. (2019). ¿Viciosos, malvivientes y degenerados? Los orígenes del control narcótico en Argentina. Una aproximación desde Córdoba. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 51, 123- 148.

Fritzsche, P. (2008). Berlin1900. Prensa, lectores y vida moderna. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gamarnik, C. (2018). La fotografía en la revista Caras y Caretas en Argentina (1898-1939): innovaciones técnicas, profesionalización e imágenes de actualidad. EstudosIbero-Americanos, 44(1), 120-137.

González, N. G. (2022). Apuntes para una genealogía de las políticas de drogas en Argentina: desde principios del siglo XX a la primera década del siglo XXI. Astrolabio. Nueva Época, 29, 65–91.

Gorelik, A. (2018). La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires 1887-1936. Bernal: UNQUI.

Gutiérrez Rivas, J. y Vargas Pacheco, C. (2016). Echando raíces en suelo fértil; los inmigrantes chinos en la costa norte del Perú (1876-1940). Lima: Univ. Piura.

Hung Hui, J. (1992). Chinos en América. Buenos Aires: Mapfre.

Kalifa, D. (2019). Escribir una historia del imaginario (siglos XIX-XX). Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, 105, 1-17.

Kalifa, D. (2018). Los bajos fondos. Historia de un imaginario. México: Instituto Mora.

Leander, B. (Coord.). (1989). Europa, Asia y África en América Latina y el Caribe. Migraciones “libres” en los siglos XIX y XX y sus efectos culturales. México: Siglo XXI-Unesco.

Lobato, M. (2017). Escenas de lo social en publicaciones de circulación masiva: Caras y Caretas (1898-1930). En L. R. Gonzalez, y J. Suriano (Eds.), La cuestión social y sus itinerarios de difusión a través de las publicaciones periódicas argentinas, 1870-1930 (pp. 53-88). Maryland: Global South Press.

Lock Reyna, M. (2006). De la tiendita al supermercado. Los comerciantes chinos en América Latina y el Caribe. Revista Nueva Sociedad, 203, 128.

López, K. (2014). In Search of Legitimacy: Chinese Immigrants and Latin America Nation Building. En N. Foote y M. Goebel (Eds), Immigration and National Identities in Latin America. Gainesville, FL: University Press of Florida.

Manzano, V. (2014). Política, cultura y el "problema de las drogas" en la Argentina, 1960-1980s. Apuntes de investigación del CECYP, 24(1), 51-78.

Marín Vega, C. (2016). Barrio Chino. La construcción de la imagen de los bajos fondos de Barcelona. En J. A. Calatrava Escobar, F. García Pérez y D. Arredondo Garrido (Coords.), La cultura y la ciudad. Granada: Editorial Universidad de Granada.

Marquiegui, D. N. (2003). Barrios de inmigrantes y segregación social en Argentina ¿verdad o mentira? Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 7(146).

Mera Alba, M. C. (2016). Migración coreana y China en Argentina, 1960-2000. En OIM, Los inmigrantes en la construcción de la Argentina (pp. 91-106). Buenos Aires: Organización Internacional para las Migraciones.

Mera, G. (2014). De cercanías físicas y distancias sociales: la construcción socioespacial de fronteras y límites urbanos en el barrio de La Boca. Astrolabrio,13, 252-283.

Molina, N. (2006). Fit to be citiznes? Public health and race in Los Angeles, 1879-1939. Los Angeles: University of California Press.

Montoya, M. A. (2021). Diáspora china en América Latina y su vinculación con la República Popular China. México y la Cuenca del Pacífico, 10(29), 51-83.

Morán, F. (2010). Telas raras, turbantes inverosímiles: posando en el Barrio Chino de la escritura modernista. En A. Peluffo y I. M. Sánchez Prado. Entre hombres. Masculinidades del siglo XIX en América Latina. Madrid: Iberoamericana.

Oviedo, E. D. (2017). Introducción a la migración china en Argentina. JSapiens, 1(1), 1- 41.

Palma, P. y Maubert, L. (2021). Chinos fronterizos: Cotidianidad y conflictos de inmigrantes chinos en Tacna y Arica (1904-1929). Revista de Historia, 28(1), 319-346.

Palma, P. y Ragas, J. (2018). Enclaves sanitarios: higiene, epidemias y salud en el Barrio chino de Lima, 1880-1910. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 45(1), 159-190.

Pérez Montfort, R. (2022). Reflexiones y apuntes sobre la historia de la prohibición y tolerancia en torno de las drogas en México: De la historia regional a la historia global. En C. Riojas y S. Rinke (Eds.), Historia global, perspectivas y tensiones. Berlin: WBG Academic.

Pierini, M. (2004). La Novela Semanal (Buenos Aires, 1917-1927). Un proyecto editorial para la ciudad moderna. Madrid: CSIC.

Pong, A. (2019). De Cantón a La Habana. Una historia de chinos en Cuba. La Habana: Aduana vieja.

Rea, L. (2015). Afro-porteñas in Héctor Pedro Blomberg’s Historical Romances. Bulletin of Hispanic Studies, 92(5), 583-600.

Reyes Herrera, M., Borja, J. M. y Trujillo Montalvo, P. (2022). (Coords). Historia de la migración china en Ecuador: entre la diáspora y el desarrollo de la franja y la ruta. Quito: Alektrion.

Rodríguez Pastor, H. (2017). Chinos en la sociedad peruana, 1850-2000. Presencia, influencia y alcances. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marco.

Rodríguez Pastor, H. (2000). Herederos del Dragón. Historia de la comunidad China en el Perú. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

Rogers, G. (2008). Caras y Caretas. Cultura, política y espectáculo en los inicios del siglo XX argentino. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Saitta, S. (2018). Dos a quererse. Literatura argentina y periodismo en el siglo veinte. CELEHIS (Mar del Plata)–Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas, 36, 1-10.

Sarlo, B. (1988). Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires: Nueva Visión.

Sarlo, B. (1985). El imperio de los sentimientos. Buenos Aires: Catálogos editora.

Silvestri, G. (2003). El color del río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo. Bernal: UNQUI.

Suárez Pérez, A. y Márquez Quevedo, J. (2023). Delincuencia y producción de pánicos morales en la prensa española primisecular (Islas Canarias, 1900-1930). Una historia de la representación de los márgenes. Rubrica Contemporánea, 12(24).

Taub, E. (2008). La conformación estereotípica de un otro-incivilizado a través de la revista Caras y Caretas (1898-1918). En R. Rein (Coord.), Árabesy judíos en Iberoamérica: similitudes, diferencias y tensiones (pp. 59-84). España: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.

Tinsman, H. (2023). Freeing Chinese Men on the María Luz: Gender and the Latin American Coolie Trade. Journal of Global History, 19(2), 240-259.

Tinsman, H. (2019). Narrating Chinese Massacre in the South American War of the Pacific. Journal of Asian American Studies, 22(3) 277-313.

Tinsman, H. (2018). Rebel Coolies, Citizen Warriors and Sworn Brothers: The Chinese loyalty oath and alliance with Chile in the War of the Pacific. Hispanic American Historical Review, 98(3), 439-469.

Trujillo Bretón, J. A. (2017). La casa del silencio: chinos y mexicanos en el mercado ilegal del opio y sus derivados en Guadalajara, Jalisco, 1917-1950. Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, 9(3), 361- 390.

Vicente Albarrán, F. (2014). Barrios Negros, Barrios Pintorescos. Realidad e imaginario social del submundo madrileño (1860-1930). Hispania Nova. Primera Revista De Historia Contemporánea on-line En castellano. Segunda Época.

Wang, J. S. (2004). Race, Gender, and Laundry Work: The Roles of Chinese Laundrymen and American Women in the United States, 1850-1950. Journal of American Ethnic History, 24(1), 58-99.

Notas

Recepción: 24 Abril 2024

Aprobación: 19 Junio 2024

Publicación: 01 Diciembre 2024